《中國大學生就業》|| 胡建平,沈寶華:江蘇高校省內生源的師范類本科生就業流動分析

分享至好友和朋友圈

【作者簡介】

胡建平,江蘇省高校招生就業指導服務中心主任,副研究員,研究方向:教育測量與統計,大學生就業創業;

沈寶華,江蘇省高校招生就業指導服務中心人力資源師,研究方向:大學生就業。

【摘要】

基于江蘇高校2021屆畢業生就業調查數據,以“市”作為流動的基本單位,分析江蘇高校省內生源的師范類本科生在本省就業流動情況及其影響因素,研究發現:近八成省內生源的師范類本科生在省內發生跨區域就業流動行為。新一線和二線城市是吸納師范類本科生的主要陣地,留才引才優勢明顯,其中尤以南京和蘇州為代表。三線城市面臨留才引才難題,流入流出比值遠遠小于1,呈現明顯的人才流動“順差”。在分析就業流動影響因素時發現,人口統計學特征、家庭、學校和地區經濟均對就業流動產生顯著影響。為促進師范類本科生合理流動,可以從提升各區域經濟發展水平、加大師范生就業優惠政策、完善地方留才引才機制等角度制定相關措施。

【關鍵詞】

江蘇高校;省內生源;師范類本科生;本省就業流動

【文本引用】

胡建平,沈寶華.江蘇高校省內生源的師范類本科生就業流動分析[J].中國大學生就業,2023(1):30-37

一、問題提出

由于中國高等教育規模的不斷擴大,高等學校畢業生出現就業結構失衡、人才供給和市場需求不相匹配的現象。高校畢業生畢業后就業屬于人才資源的初次配置,推動其在地區間的合理分配與良性流動,對實現人力資源合理使用、區域間統籌發展,有著重大的現實意義。而師范生這一特殊群體是教師隊伍的第一來源,其就業去向關乎地區基礎教育的發展。為了促進師范生的有序流動,國家近年來出臺了一系列政策,如有關部門先后印發《鄉村教師支持計劃(2015-2020年)》(國辦發[2015]43號)、《教師教育振興行動計劃(2018-2022年)》(教師[2018]2號)等文件,對加強教師隊伍建設提出各項部署和要求,并推動實施農村教師定向培養,吸引優秀的師范生任教。在這一背景下,當前我國鄉村教師隊伍建設仍存在“下不去、留不住”的局面,師范生就業地區流動仍存在不合理的問題。因此,迫切需要對師范生這一特殊群體的就業流動行為進行深入研究。

二、文獻綜述

針對畢業生跨地區的流動行為,菲戈安(Faggian)等通過對大規模學生在家庭所在地、院校所在地和工作所在地之間的流動行為進行研究,將就學流動與就業流動視為一個連續的過程,使畢業生流動形態更加完整。[1]岳昌君等以城市流動為一個單元,通過描述性統計與回歸分析相結合,揭示了畢業生的流動類型分布規律,研究了影響城際流動的變量,分析了不同流動類型下就業流動的收益與成本。[2]徐寧聚焦低收入家庭畢業生這一群體,從流動現狀和影響因素等方面揭示低收入家庭畢業生的就業流動規律。[3]張舒等基于全日制教育碩士調查數據,分析了該群體在城市級別方面的流動情況。[4]鄭育琛以社會性別理論和推拉理論為分析框架,指出我國高校畢業生就業流動在性別上存在顯著性差異。[5]李君君以來自東、中、西部的農村籍高校畢業生為研究對象,分析制度、教育、家庭背景和地區經濟等因素對就業流動的影響。[6]

以往研究更多關注全體高校畢業生跨省份、跨城市的就業流動現狀、影響因素等方面,對于師范生這一群體的畢業動態關注較少,其主要聚焦在回鄉執教意愿調查、[7]高校師范生基層就業問題及對策、[8]師范生定向培養等方面。[9]然而,針對師范生在區域尺度上的就業流動研究尚缺乏。因此,本文以江蘇省為例,對2021屆省內生源的師范類本科生就業流動展開系統性分析。

三、數據來源

本文分析所用的高校畢業生個體數據來源于江蘇省高校招生就業指導服務中心面向江蘇高校2021屆畢業生進行的抽樣調查(以下簡稱:江蘇招就“江蘇省2021屆畢業生就業調查”)。本研究旨在分析江蘇高校省內生源的師范類本科生在本省范圍內的跨區域就業流動行為。據此,按照表1所示條件進行研究對象篩選,最終符合條件的樣本共計6886人。此外,研究所涉及的江蘇省13個地級市的城市類型劃分來源于新一線城市研究所發布的《2021中國城市商業魅力排行榜》。江蘇省新一線城市包括南京市、蘇州市,二線城市包括無錫市、常州市、南通市、徐州市,三線城市包括揚州市、鎮江市、泰州市、淮安市、宿遷市、鹽城市、連云港市。

表1 研究對象篩選條件

資料來源:本研究整理

四、實證結果分析

(一)省內生源的師范類本科生在本省就業流動現狀分析

1. 師范類本科生在本省的就業流動情況

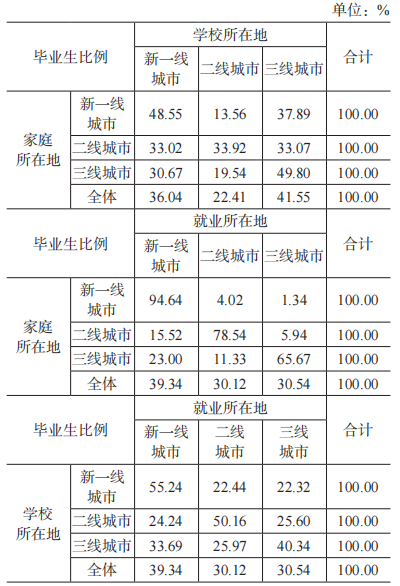

為了直觀反映江蘇高校省內生源的師范類本科生在本省的就業流動情況,對畢業生家庭所在地、院校所在地和就業所在地的統計數據進行對比分析,系統性地探究師范類本科生的生源地、求學和就業城市的分布規律,具體分析結果見表2。

(1)家庭和學校所在地對比分析

家庭所在地為新一線城市的師范類本科生選擇在同類型城市求學的比例為48.55%,其流向二、三線城市求學比例分別為13.56%和37.89%。家庭所在地為二線城市的師范類本科生在省內不同類型城市求學的分布較為均衡。家庭所在地為三線城市的師范類本科生選擇在同類型城市求學的比例為49.80%,同時有30.67%的師范生流向新一線城市。總體來看,師范類本科生傾向于選擇和家庭所在地同類型的城市就讀,且家庭所在地城市類型越高,選擇在新一線城市就讀的可能性越大。

表2 江蘇高校省內生源的師范類本科生家庭所在地、學校所在地及就業所在地交叉分析結果

資料來源:本研究整理

(2)家庭和就業所在地對比分析

江蘇高校省內生源的師范類本科生選擇在新一線城市就業的比例最高,達到39.34%,可見南京市和蘇州市是就業的主要城市,而選擇二、三線城市就業的比例分別為30.12%和30.54%。可見,城市類型對學生就業的選擇具有一定影響。更進一步地,家庭所在地為新一線城市的師范類本科生主要選擇同類型城市就業,占比為94.64%,流向二、三線城市的比例分別為4.02%和1.34%。家庭所在地為二、三線城市的師范類本科生留在同類型城市就業比例分別為78.54%、65.67%,且三線城市流向更高類型城市就業的情況更為突出,流動比率為34.33%。

(3)學校和就業所在地對比分析

學校所在地為新一線和二線城市留才的磁力更高,比例分別為55.24%、50.16%。學校所在地為三線城市的師范類本科生選擇在同類型城市就業的比例為40.34%,流向新一線城市的比例為33.69%。

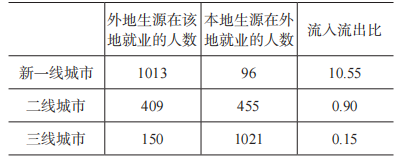

2. 省內城市人才流入或流出情況

為直觀反映省內城市人才流入或流出的情況,本文引入“流入流出比”這一概念(流入流出比=外地生源在該地就業的畢業生人數/本地在異地就業的畢業生人數),據此計算相應的結果如表3,其不同數值所代表的含義為:流入流出比值若大于1,則外地生源在該地就業的人數要大于本地生源在外地就業的人數;若比值小于1,則說明外地生源在該地就業的人數小于該地區流失的人數;若比值等于1,則說明該地區流入與流出的畢業生人數相同。從表3可以看出,新一線城市流入流出比值遠遠超過二線和三線城市,反應了新一線城市勞動力市場對師范類本科生有很強的吸納能力。

表3? 江蘇高校省內師范類本科生源流入流出比值

資料來源:本研究整理

3. 師范類本科生在本省流動類型分布情況

為進一步研究師范類本科生在本省的流動情況,本文借鑒學者菲戈安對大學生流動的分類方法,根據家庭所在地、學校所在地以及就業所在地的組合情況分為五種流動類型,具體的釋義如表4所示。

表4 菲戈安五種流動類型

備注:A、B、C 分別代表三個不同的地方

資料來源:本研究整理

本文以“市”作為流動的基本單位,將省內生源的師范類本科生在省內的跨市流動分為不流動、返回流動、前期流動、后期流動、繼續流動五種類型,同時按照師范類本科生家庭所在城市類型統計不同流動類型分布情況,具體比例如表5所示。

表5? 省內師范類本科生源選擇在省內就業的流動類型分布情況

資料來源:本研究整理

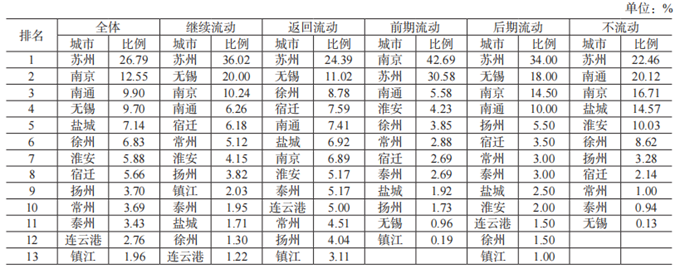

從表5可知,總體上省內生源的師范類本科生有78.27%在求學或就業的過程中發生了城際流動,其中返回流動的師范類本科生占比較高,比例為49.96%,說明師范類本科生大多選擇返鄉就業。前期流動、后期流動、繼續流動的師范生占比分別7.55%、2.90%、17.86%。從師范類本科生家庭所在地來看,返回流動和不流動的比例與城市經濟發展水平呈現明顯的正相關性。家庭所在地為新一線城市的師范類本科生在本地就業的比例達到92.74%,其中不流動的比例為32.70%,返回流動的比例為60.04%。家庭所在地為二線城市的師范類本科生在本地就業的比例達到72.54%,其中不流動的比例為21.08%,返回流動的比例為51.46%。家庭所在地為三線城市的師范類本科生在本地就業的比例達到58.37%,有四成左右的師范類本科生選擇離開本土就業。綜上,對比新一線和二線城市,三線城市對師范類本科生的留才吸引力較低。

4. 不同流動模式師范類本科生的就業城市偏好

表6列舉了不同流動模式師范類本科生的就業城市偏好,具體而言,省內生源的師范類本科生就業城市排在前三的城市為蘇州市、南京市和南通市,三市占比之和為49.24%。從五種流動類型來看,新一線和二線城市仍是師范生就業城市的主要選擇,可見城市經濟發展水平是影響師范類本科生就業城市選擇的重要因素。從各流動類型排名前六的城市來看,宿遷市、淮安市、鹽城市等三線城市也有一定的吸引力。

(二)省內生源的師范類本科生就業流動影響因素分析

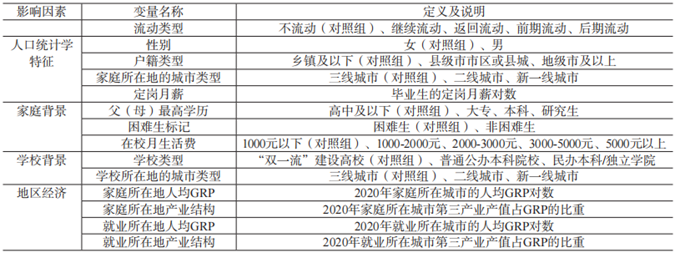

1. 影響因素相關變量

依據學者菲戈安對就業流動類型的劃分,本文以師范類本科生的五種流動模式為因變量,將繼續流動、返回流動、前期流動、后期流動和不流動分別賦值“1,2,3,4,5”,其中不流動為對照組。將師范類本科生城市就業流動的影響因素歸結為四個方面:人口統計學特征、家庭背景、學校背景、地區經濟,所涉及到的具體變量說明如表7所示。

表6? 五種流動類型下師范類本科生的就業城市偏好

資料來源:本研究整理

表7? 影響因素所涉及變量的定義及說明

資料來源:本研究整理

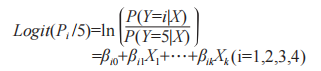

2. 回歸分析模型

由于因變量為五分類變量,因此本研究選取多元logistic模型進行回歸分析,具體回歸模型如下:

3. 回歸分析結果

利用多元logistic回歸模型進行回歸分析,獲取了江蘇高校省內生源的師范類本科生在本省就業流動影響因素的定量分析結果,具體如表8所示,分別從人口統計學特征、家庭背景、學校背景和地區經濟四方面因素展開剖析。

從人口統計學特征因素來看,性別、戶籍類型、家庭所在地城市類型、定崗月薪都對師范類本科生的就業流動具有顯著的影響。與女性相比,男性更傾向于發生前期流動,且統計顯著性水平達到5%。而女性繼續流動達到了比較顯著的水平(p<0.05)。與鄉鎮戶口的師范類本科生相比,地級市戶口的師范類本科生更傾向于發生繼續流動、返回流動和后期流動;縣級市戶口的師范類本科生更傾向于選擇繼續流動、返回流動和前期流動。

表8? 師范類本科生本省就業流動影響因素的回歸結果

備注:***、**、*分別表示統計顯著性水平達到1%、5%、10%

資料來源:本研究整理

與家庭所在地為新一線和二線城市的師范類本科生相比,三線城市的師范生發生就業流動的傾向性更強。師范類本科生的定崗月薪對繼續流動具有顯著的正效應。

從家庭背景因素來看,父母學歷和家庭經濟情況對師范類本科生的就業流動呈現顯著的影響。與父母學歷為大專和本科學歷相比,父母為高中及以下學歷的師范類本科生更傾向于繼續流動和前期流動。與在校月生活費在1000元以下的師范類本科生相比,月生活費在1000-2000元的師范生發生繼續流動、返回流動、前期流動的傾向性更強,月生活費在2000-3000元的師范生繼續流動、返回流動的傾向性更強,月生活費在3000-5000元的師范生更傾向于選擇返回流動。

從學校背景因素來看,學校類型和所在城市類型對師范類本科生的流動產生一定的影響。以“雙一流”建設高校作為參照,普通公辦本科院校的師范類本科生繼續流動、返回流動、前期流動的可能性均顯著更低,民辦本科的繼續流動、返回流動可能性均顯著更高,前期流動的可能性顯著更低。與學校所在地為三線城市的師范類本科生相比,學校為新一線城市的師范類本科生繼續流動、返回流動、后期流動的可能性均顯著更低,前期流動的傾向性更高。學校為二線城市的師范生各個流動類型的可能性均顯著更低。

從地區經濟因素來看,家庭所在地人均GRP越低,師范類本科生更傾向于異地就業,繼續流動、前期流動、后期流動的傾向性更強。同時,就業所在地人均GRP越高,發生異地就業的可能性更大。就業所在地第三產業產值占GRP的比重對返回流動具有顯著的負效應,對前期流動具有顯著的正效應。

五、結論與建議

(一)主要結論

該研究通過對江蘇高校2021屆省內生源的師范類本科生在本省的就業流動現狀及影響因素進行系統性分析,主要得出以下結論:

就業流動方向和比例的主要特點:一是近八成省內生源的師范類本科生在本省發生跨區域就業流動行為。新一線和二線城市是吸納師范生的主要陣地,留才引才優勢明顯,其中尤以南京和蘇州為代表。三線城市面臨留才引才難題,流入流出比值遠遠小于1,本地生源在外地就業的人數遠高于外地生源在該地就業的人數,呈現明顯的人才流動“順差”。二是就業流動類型與家庭所在地的城市類型具有一定的相關性。返回流動和不流動的比例與家庭所在地的城市經濟發展水平呈現明顯的正相關性,家庭所在地為新一線城市的師范生返回流動和不流動的比例之和高達92.74%。前期流動、后期流動、繼續流動的比例與家庭所在地的城市經濟發展水平呈現明顯的負相關性。

就業流動的影響因素歸納分析:一是省內生源的師范類本科生發生跨區域就業流動行為是人口統計學特征、家庭、學校和地區經濟共同作用的結果。整體來說,性別、戶籍類型、家庭所在地的城市類型、定崗月薪、父(母)最高學歷、是否為困難生、在校月生活費、學校類型、學校所在地的城市類型、家庭和就業所在地GRP等都對師范類本科生就業跨區域流動產生顯著的影響。二是繼續流動中,女性、地級/縣級市戶口、定崗月薪越高,學校類型為民辦本科/獨立學院、家庭所在地GRP越低、就業所在地GRP越高的師范類本科生,更傾向于繼續流動。返回流動中,地級/縣級市戶口、學校類型為民辦本科/獨立學院的師范類本科生對返回流動具有顯著的正效應。前期流動中,男性、縣級市戶口、學校所在地為新一線城市、家庭所在地GRP越低、就業所在地GRP越高的師范生,前期流動的傾向更顯著。后期流動中,地級市戶口、家庭所在地GRP越低、就業所在地GRP越高的師范生,后期流動的傾向更顯著。

(二)對策建議

根據定量分析結果,為了更合理調控江蘇高校省內生源的師范類本科生在本省的就業流動,建議從以下三方面進行加強:

一是加快產業結構升級速度,提升各區域經濟發展水平。地區的經濟發展水平和勞動力市場發育程度與城市人才吸引力息息相關。區域要充分抓住戰略發展機遇,明確自身城市發展定位,盤活區域經濟,激發區域發展新動能;要加強城市文化軟實力建設,打造出最具個性特色的城市獨有品牌,利用城市名片效應,吸引更多優質的人才資源,以防人力資源外溢。

二是政府發揮宏觀調控作用,加大師范生就業優惠政策。地方政府可根據本地的發展戰略制定可行的留才引才政策,聚焦畢業生最為關心的戶口、住房、就業扶持等實際需求上,促進畢業生和地方發展的有機融合和良性互動。要繼續做好鄉村定向教師的定向培養與指導工作,健全師范生定向培養機制,探索免費培養、到崗退費、學費補償和國家助學貸款代償等多種方式開展師范生公費教育。要持續實施“三支一扶”計劃,并繼續向經濟較薄弱的城市傾斜,高質量高標準為中小學補充師資,重點補充農村學校緊缺學科教師。

三是高校厚植師范生基層教育情懷,助力打造人才聚集新高地。高校在師范生培養過程中,要強化對中小學教育現狀的了解,開展鄉村支教、中小學頂崗學習、返鄉社會實踐活動,注重優秀鄉村教師等的榜樣引領,培養學生扎根基層的使命感和責任感。高校可通過母校情節來形成師范生與城市之間的情感紐帶,宣傳城市部署和規劃、經濟社會發展動態、文化歷史等,做好師范生與用人單位的對接聯絡工作,加強師范生對于城市的認可度和接受度,增強其在高校所在地的就業意愿和城市歸屬感。

參考文獻:

[1]Faggian,A.,Mccann,P.,& Sheppard,S.Ananalysis of ethnic differences in UKgraduate migration behaviour[J].The Annals of Regional Science,2006,40(2),461-471.

[2]岳昌君,邱文琪.高校畢業生城際流動的特征分析[J].北京大學教育評論,2019(3):88-104,189-190.

[3]徐寧.低收入家庭高校畢業生就業流動研究[D].青島:青島大學,2018.

[4]張舒,鐘云華.全日制教育碩士就業流動及其影響因素——基于生源地、院校地、就業地城市級別的實證研究[J].河南大學學報(社會科學版),2022(4):111-118,155.

[5]鄭育琛.我國高校畢業生就業流動性別差異的調查分析[J].大學教育科學,2018(4):43-50,125.

[6]李君君.農村籍高校畢業生跨區域就業流動的特征及影響因素研究[D].青島:青島大學,2020.

[7]江靜.農村生源本科師范生回鄉執教意愿調查研究[D].桂林:廣西師范大學,2016.

[8]謝世琦,揭楷文.高校畢業生基層就業現狀及對策——以湖南文理學院師范生為例[J].學園,2018(35):37-38.

[9]李靜美.農村小學教師定向培養研究[D].長春:東北師范大學,2018.